放假回家,把行李胡乱一摊,正准备上床睡大觉

刚刚躺下,被妹妹拉拽起来

啊!姐姐快把你东西收拾好!我强迫症,受不了这样一团糟!

我心里一惊:咦,小小年纪还知道自己有强迫症了?

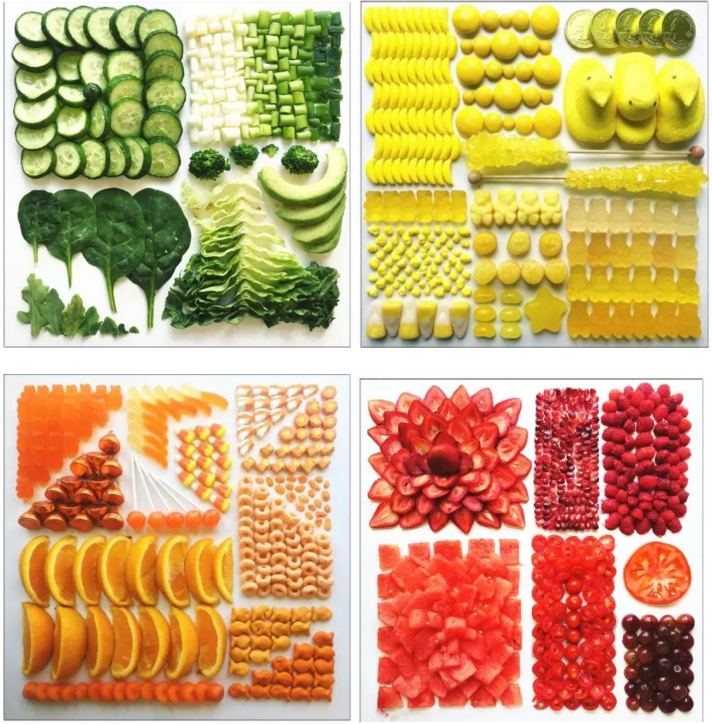

仔细一问才知道,她眼中的强迫症=酷爱整齐。不仅是她,大众习惯性将酷爱整齐有序,一切井井有条的人称为“强迫症”。我们今天要回答的第一个问题:“整理癖是强迫症吗?”

这些钟情于整齐有序的人大多数并不满足强迫症的诊断标准。

DSM-5(美国精神障碍诊断与统计手册第五版)对于强迫症的诊断标准:

A具有强迫思维、强迫行为或两者皆有

B强迫观念或强迫行为是耗时的(每天1小时以上),或这些症状引起具有临床意义的痛苦,或导致社交、职业或其他重要功能方面的损害

C这种障碍不是由于精神活性物质或一般躯体疾病的直接后果

D该障碍不能用其他障碍的症状解释

爱整理的群体,他们对于整齐的酷爱并非是侵入性的或是不必要的想法,相反他们认为自己的行为方式是合理的,对于整齐的想法既没有冲突也没有抵抗和斗争,是一种自愿的行为,不会感到有丝毫痛苦。但是,对于强迫症的仪式性行为,如摆放位置讲究方向、位置等行为更多的是为了通过重复仪式性动作来阻止某些不好的事情发生,大多数个体会引起显著的焦虑与痛苦。也就是说,如果你是热衷于将混乱的东西整理的井井有条,那大可放心,你只是有序爱好者;但是如果你东西一定要摆在固定位置,还要按照一定顺序进行,不能打乱,不然就要从头开始,明知没有必要,想要控制又无可奈何,万分痛苦;还请考虑到正规医院寻求帮助。

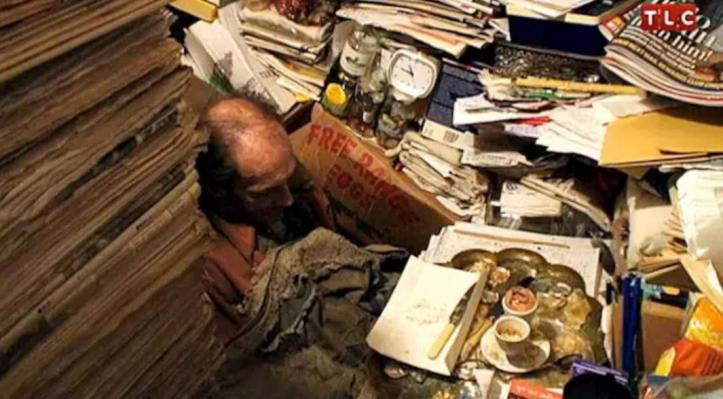

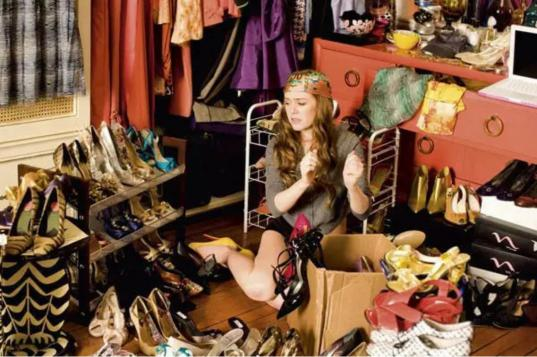

这种过量收集,无法丢弃物品的行为和强迫症有什么关系呢?这是我们今天想要回答的第二个问题。

事实上,在DSM-5强迫及相关障碍这一大类精神障碍中,包括强迫症、躯体变形障碍、囤积障碍、拔毛癖(拔毛障碍)、抓痕(皮肤搔抓)障碍、物质/药物所致的强迫及相关障碍。难以丢弃物品导致物品堆积,以至于生活区域显得杂乱而且拥挤不堪,这些是囤积障碍的症状之一。

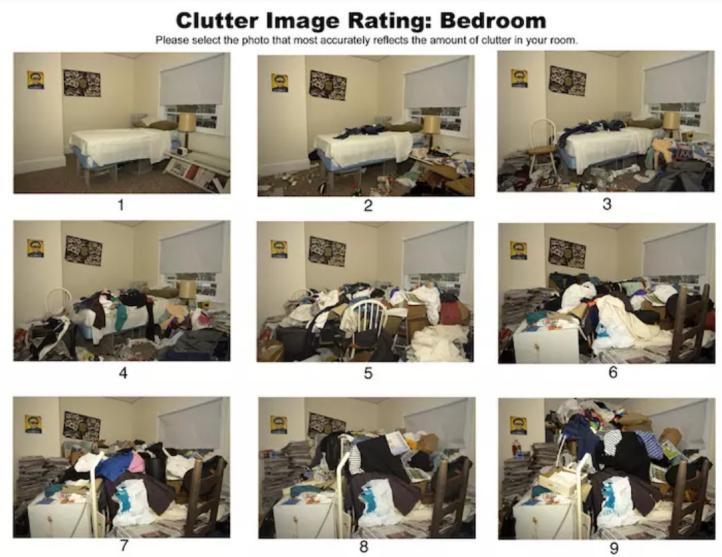

DSM-5(美国精神障碍诊断与统计手册第五版)对于囤积障碍的诊断标准:

A持续地难以丢弃或放弃物品,不管它们的实际价值如果

B这种困难是由于感到积攒物品的需要及与丢弃它们有关的痛苦

C难以丢弃物品导致了物品的堆积,以至于使用中生活区域拥挤和杂乱,

且显著地影响了其用途

D这种囤积引起具有临床意义的痛苦,或导致社交、职业或者其他重要功能方面的损害

E这种囤积不能归因于其他躯体疾病

F这种囤积症状不能用其他精神障碍来更好地解释

在美国历史上,40年代有一对著名的囤积障碍患者——Collyer兄弟,哥哥被堆砌的杂物活埋致死,而警方对他们住所的大清扫,一共清理出超过140吨杂物。囤积行为作为一种适应性行为是有利于生存;但是如果发展到囤积成瘾,以病态状态表现出来,就会严重影响人的日常生活以及社会交往。

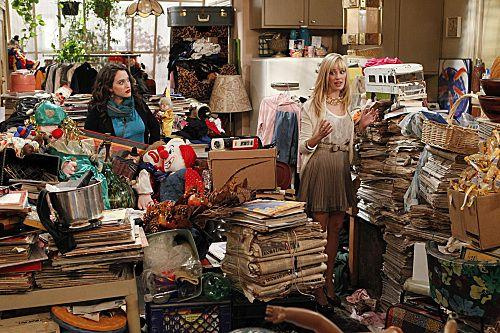

不少囤积症患者把自己的情感寄托在物品上,过分担心其他人移动或者接触物品;因为杂物问题与家人发生冲突;由于生活环境混乱而无法进行正常的社会交往活动。虽然日常生活中,Collyer兄弟这类严重的囤积症患者不多,但是不少人存在囤积倾向:即使有些东西已经坏了不再使用也无法舍弃;餐桌上堆满各种杂物没地方吃饭;手机因装满各种不常用APP而卡顿……为了避免囤积发生,可以养成定时整理的习惯,该扔的扔,该送走的送走,该清理的清理;对于囤积行为已经严重影响家人关系和带来困扰,应及时到正规医院寻求帮助。

总之,“整理癖”与“囤积狂”这些行为可以称之为强迫行为,严重的情况下会导致心理障碍影响生活,但是否诊断为强迫症还需要结合具体情况,由专业医生进行鉴定诊断。

(上海市精神卫生中心刘江慧 供稿 图片来源于网络)